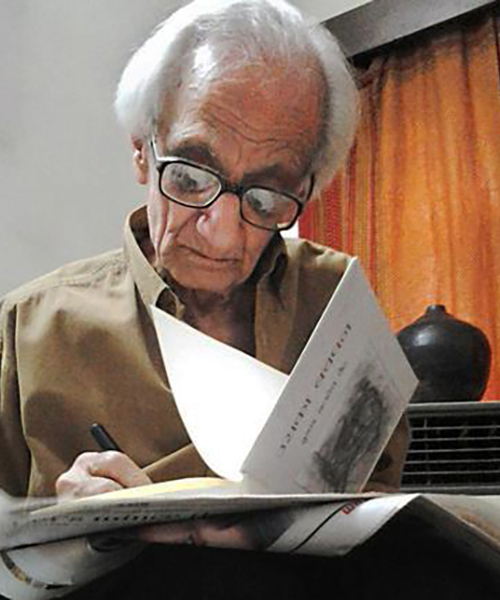

Krishna Baldev Vaid

La faim, c’est le feu

Préface de l’auteur

| यह नाटक क्यों? | Pourquoi cette pièce ? |

|---|---|

| कृष्ण बलदेव वैद | Traduction : Muriel Calvet et Jyoti Garin |

| यह भूमिका लिखते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे उम्र के इस अन्तिम दौर में मुझ से कोई ऐसी अप्रत्याशित और किसी कदर अशोभनीय हरकत हो गयी हो जिसके लिए मुआफी मांगना या जिसकी कोई सफाई पेश करना नितांत आवश्यक हो 1 अगर इस उम्र में मैंने अचानक दादी-पूछ बढ़ा ली होती या अपनी प्यारी पुरानी पत्नी को छोड़ किसी न्यारी नयी कमसिन से ब्याह रचा लिया होता तो शायद मुझे कुछ कुछ ऐसा ही महसूस होता। | J’écris cette préface car j’ai l’impression confuse qu’à l’automne de ma vie j’ai commis un acte fortuit ou désagréable pour lequel j’ai besoin de demander pardon ou de me justifier. C’est une peu comme si soudain, à cet âge mûr, je commençais à me faire pousser la barbe et les moustaches, ou bien je quittais mon épouse bien-aimée pour aller flirter avec une jolie jeunette ! |

| वैसे हकीकत यह है कि भूख आग है मेरी पहली नाटकीय हरकत नहीं। हो इतना जरूर है कि इससे पहले मेरे किसी नाटक को पुस्तक का आकार प्राप्त नहीं हुआ। अपने लेखन के आरम्भिक दौर में कुछ रेडियो नाटक लिखे थे। उनमें से दो तीन ज्यादा ‘बुरे’ भी नहीं थे, एक शायद अकहा भी था। लेकिन उनकी मूल प्रेरणा क्योंकि कुछ पैसा कमा लेने की कामना और लाचारी से ही मिला करती थी, इसलिए कलात्मक दृष्टि से वे प्रयास मुझे संदिग्ध नजर आते थे। इसीलिए शायद मैंने उन्हे प्रकाशित करने से परहेज किया है। उसी जमाने में एक बाकायदामाटकभी लिखा था। उसे कुछ वर्षों तक संवारता निखारता भी रहा।जल्काजी समेत कुछ निर्देशकों ने उसे प्रस्तुत करने की योजनाएंभीरनायीं लेकिन कोई योजना पूरी नहीं हुई, जिसका एक कारण शायद यह भी था कि मै खुद यहां से गायब हो अमरीका में जा बैठा था, चुप मार कर 1 उस गुमनाम नाटक का अता-पता कुछ पुराने लेकर्मी अभी भी मुझसे पूछते रहते हैं लेकिन मै अब उसका नाम तक नहीं लेता-हां, अन्दर कहीं अब भी यह इरादा पनप रहा है कि किसी रात उसपर फिर हाथ उठाऊंगा, उसे कोई नया नाम और रूप देने का प्रयास करूंगा। | La faim, c’est le feu est ma première tentative aboutie de production théâtrale. En effet, aucune de mes pièces précédemment écrites ne s’est réellement incarnée durablement. J’avais écrit quelques pièces pour la radio au début de ma carrière. Parmi celles-ci, deux ou trois n’étaient pas si mauvaises ; l’une d’entre elles était même plutôt réussie ! L’écriture de ces pièces correspondait à un besoin purement alimentaire, aussi ces tentatives me paraissaient discutables d’un point de vue artistique. Voilà probablement pourquoi je me suis abstenu de les publier. À cette même époque, j’avais aussi écrit une authentique pièce de théâtre. Je l’ai même peaufinée pendant plusieurs années. Alkazi et plusieurs autres metteurs en scène ont même projeté de la monter, mais en vain. Une des raisons était que j’avais disparu de la scène littéraire indienne, étant allé m’installer aux États-Unis. Encore maintenant, quelques vieux metteurs en scène, connaissant ce travail tombé dans l’oubli, m’en demandent des nouvelles, mais je préfère ne plus en parler. Néanmoins, quelque part au fond de moi, je nourris l’idée qu’un jour, je la reprendrai, j’essaierai de lui donner un nouveau nom, une nouvelle forme, un nouveau souffle. |

| उस नाटक के बाद, बरसों बाद, मैंने एक और नाटक भी लिखा था। वह हाय हाय क्यों के नाम से कल्पना में प्रकाशित भी हुआ था। उसे भी कुछ निर्देशकों ने पढ़ा था, एक दो ने उसे खेलना भी चाहा, और अन्त में वह बलराज पण्डित के निर्देशन में कुछ शामों के लिए दिल्ली में खेला भी गया। मैं तब भी अमरीका में पड़ा हुआ था लेकिन उस नाटक की प्रताड़ना की खबरें मुझे वहां पहुंचा दी गयी थीं। हाय हाय क्यों को भी नया नाम और रूप देने का खास और खुफिया इरादा है। | Bien des années après cette première tentative, j’ai écrit une autre pièce. Elle parut dans la revue Kalpana sous le nom de Hay hay kyon (Pourquoi gémir ?). Plusieurs metteurs en scène en ont pris connaissance, un ou deux d’entre eux avaient même projeté de la monter, et finalement quelques représentations eurent lieu à Delhi sous la direction de Balraj. J’étais toujours tapi aux États-Unis, mais le sourd bruit des applaudissements est parvenu jusqu’à mes oreilles. J’ai toujours aussi l’intention secrète de donner un nouveau départ à Hay hay kyon1. |

| हाय हाय क्यों के बाद मैंने नाटक के कांटे को मन से एकदम निकाल एक तरफ फेंक दिया हो, ऐसी बात नहीं। बात असल में यह है कि, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। कुछ उपन्यासकारों के भीतर एक अदम्य नाटकनवीस बैठा रहता है-शुरू से आखिर तक-और अवसर पाते ही अपने करतब दिखाने की कोशिश शुरू कर देता है, ऐसे करतब जो उपन्यासकार के करतबों से कुछ भिन्न होते हैं, ऐसे करतब जिनमें उसे सफलता कम ही मिलती है। मुझे हेनरी जेम्नु (Henry James) याद आ रहे हैं, जिन्होंने पांच असफल नाटक लिखे, उस वक्त जब वह बतौर उपन्यासकार उस्ताद का दरजा हासिल कर चुके थे। और जेम्नु जायस (James Joyce) जिन्होंने एक ही (असाधारण) नाटक लिखा – एग्जाइज्जू (Exiles) – जिसे कुछ सरफिरे अभी तक कहीं न कहीं खेलते रहते हैं। और सेखुअल बेकिट (Samuel Beckett) जिनके नाटक-कार ने उनके उपन्यासकार को कुछ पीछे हटा दिया, हालांकि उनके उपन्यास उनके नाटकों की अपेक्षा अधिक गहरे और सारगर्भित हैं। | Le chétif dramaturge niché en moi depuis le début tente ici de transformer sa crainte en courage et est impatient de voir quels fruits cet arbre qui a fructifié tardivement peut donner. |

| तो मेरे भीतर भी एक भीरु-सा नाटक-कार शुरू से ही बैठा हुआ है और अब वह अपनी भीरुता को बहादुरी में बदल देने की कोशिश कर रहा है और मैं देखना चाहता हूं कि उसकी यह कोशिश क्या गुल खिलाती है। | |

| भूख आग है का बीज जिस गुजरे जमाने की जूमीन से उड़ कर मेरे जेहन में आ रुका उसमें मैं जवान था और अपने अनेक जवान साथियों की तरह सुख सवेरे और सुनहरे वर्गहीन समाज के स्वप्न देखा करता था-ऐसे समाज के जिसमें गुरीबी नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, ऊंचनीच नहीं होगी, नफुरत नहीं होगी, भूख नहीं होगी। उन्हीं दिनों इपटा-इन्डियन पीपलू थिएटर एसोसिएशन-का एक तराना हमारी जुबान पर चढ़ आया था जिसके कुछ बोल हैं: | Le germe de cette pièce La faim c’est le feu remonte à ma prime jeunesse et, devenue graine, s’est envolée pour venir se poser sur mon cœur. J’étais jeune et comme mes nombreux camarades, je rêvais d’aurores rouges et de sociétés dorées sans classe : une société sans pauvreté, sans sécheresse (de la terre), sans hiérarchie, sans haine, sans faim… Nous fredonnions une formule de l’association IPTA2 dont voici les paroles : |

|

भूख आग है भूख आग गोलियों से बुझ न पाएगी फैल जाएगी जेल भेज दोगे जेल को जलाएगी हो भूख आग है… |

La faim, c’est le feu. La faim, c’est un feu Qui ne s’éteindra pas avec des balles. Elle se propagera ! Si vous l’envoyez en prison, Elle brûlera la prison ! C’est… La faim, c’est le feu… |

| पान खा कर, और कभी-कभी बीयर पी कर, और सर पर काल्पनिक कफन बांध कर, हम लोग मस्ती में सड़कें नापते थे और इस तराने को अलापते थे-मुट्ठियां तान कर, आखें ऊपर तने आकाश पर जमा कर। और कभी-कभी अनायास आखों में औसू उतर आते थे। और उन आसुओं की झिलमिलाहट के उस पार सुर्ख सवेरे की किरणें दिखायी दिया करती थीं। | Bétel en bouche ou après quelques bières, portant un linceul imaginaire sur la tête, nous longions les rues en gambadant et chantions cet air, le poing levé, les yeux tournées vers le ciel. Parfois des larmes perlaient spontanément et, à travers ces larmes scintillantes, nous croyions apercevoir les rayons rougeoyants de l’aurore au loin. |

| भूख आग है में उसी बीते युग की याद की यंत्रणा है, उन्हीं स्वप्नों की राख में फूंक मारने की कोशिश है, उसमें बची-दबी किसी चिंगारी की तलाश है। एक तरफ यह नाटक उन स्वप्नों का मरसिया है तो दूसरी तरफ उन्हें जिलाए रखने के लिए एक तराना है। जिस विचारधारा ने और जिस क्रान्ति ने उन स्वप्नों को जन्म दिया था उनका अन्त हो चुका हो या न हो चुका हो, उनसे मेरा मोहभंग बरसों पुराना है, लेकिन उन महान स्वप्नों का न मेरे लिए अन्त हुआ है, न उनसे मेरी आसक्ति का। | La faim, c’est le feu, est une tentative de raviver ce feu jamais éteint, en soufflant sur ses cendres toujours incandescentes. D’un côté, cette pièce est une élégie à ces rêves d’antan, et de l’autre un refrain pour les garder vivaces. Je me suis depuis longtemps détaché de l’idéologie et de la révolte qui les avaient générés ; mais je demeure attaché à ces rêves merveilleux qui ne sont pas morts pour moi. |

| भूख आग है एक विडम्बना-प्रधान नाटक है। इसकी विडम्बना बहुत संश्लिष्ट है। इसका यथार्थ ‘यथार्थवादी’ नहीं, इसका विचार ‘विचारधारावादी’ नहीं। मैं आशा करता हूं इसके पाठक और निर्देशक और दर्शक इसका सरलकरण नहीं करेंगे। | La faim, c’est le feu est essentiellement une pièce satirique. Satire au trait synthétique. Sa vraisemblance n’est pas réalisme, sa pensée n’est pas idéalisme. J’espère que les lecteurs, les metteurs en scène et les spectateurs ne la caricatureront pas ! |

| 1 | Cette pièce, jouée dans les années 1970 a en effet été reprise ultérieurement en 2002 par Vaid dans une version sensiblement modifiée sous le nom Parivār akhāṛā (परिवार अखाड़ा), L’arène familiale – Montaut, Le théâtre hindi aujourd’hui, 2012. |

| 2 | Indian People’s Theatre Association. |