Krishna Baldev Vaid

La splendeur de Maya

Cette présentation d’Annie Montaut est une introduction à un recueil de nouvelles de Krishna Baldev Vaid, La splendeur de Maya, publiée en 2002 aux Éditions Caractère. Elle résume les principales caractéristiques de l’œuvre cet auteur majeur contemporain.

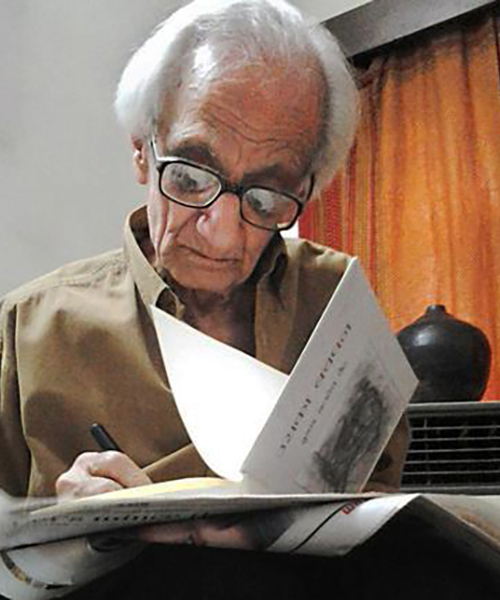

À une époque où les sciences sociales ont popularisé les débats sur l’identité, la différence, le pluralisme, notamment dans les sociétés dites postcoloniales, et où l’actualité récente nous confronte à la question du « choc des civilisations » et de l’intolérance, l’œuvre de Krishna Baldev Vaid offre des réponses originales. D’une part, comme écrivain de la Partition consécutive à la création de l’Inde et du Pakistan en 1947 — lui-même a vécu les massacres et leurs séquelles traumatiques dans un village du Panjab occidental au moment des émeutes entre Hindous et Musulmans ; d’autre part comme écrivain avant-gardiste, inventeur dès les années soixante-dix d’une écriture très personnelle en lien avec une conscience aiguë de la fluidité de l’identité en contexte indien.

Le choix de nouvelles présentées dans ce recueil illustre ces deux aspects de la création de Vaid et donne simultanément un aperçu cohérent de la production romanesque de l’auteur. Au commencement chez Vaid est une sorte de réalisme, où tout ce qui dérange est montré à satiété : d’abord un cycle de deux romans dont le premier, Son enfance, en 1958, à la troisième personne, illustre les principes du nouveau roman indien (narrateur témoin impuissant d’un univers déstructuré qu’il ne tente pas de rendre cohérent mais d’observer objectivement par le regard des personnages) et le second (Temps passé) à la première personne, relate la partition du point de vue d’un adolescent sceptique devant la montée des tensions et des identités tranchées qui s’imposent sur une réalité beaucoup plus complexe et contradictoire. Le réalisme sardonique s’y double d’un éloge de la folie et de la bâtardise. Le dernier roman de l’auteur en 2000, Journal d’une servante, est de la veine quasi-réaliste. Mais dès la fin des années soixante-dix, l’auteur élabore parallèlement un style totalement personnel, qui l’a souvent fait comparer à Beckett, dont il est d’ailleurs le traducteur. Ce style, celui du Monde de Maya, en 1999, de Bimal ou les voies de l’incertitude, agresse particulièrement les normes conventionnelles dans Collage en noir : la parodie, l’enchevêtrement de discours et de styles, la fragmentation de l’intrigue qui déconstruisent le récit correspondent à un effondrement des repères sociaux et idéologiques. La publication de ce roman a du reste été différée pendant des années, l’auteur se trouvant accusé d’obscénité et d’irrespect vis à vis du sacré et des objets consacrés.

Or ces deux veines, loin d’être contradictoires, élaborent ensemble une vision du monde et une écriture, des écritures, de la résistance à la pensée unique : Temps passé, publié en 1981, œuvre de la première manière, sur la Partition, met en scène un groupe d’adolescents qui assistent à la montée des tensions entre Musulmans d’un côté et Hindous/Sikhs de l’autre, et essaient (sans succès), avec quelques adultes aussi « fous » qu’eux, d’éviter les massacres entre communautés ; cela finit mal, dans le massacre général, mais ce que le roman met au premier plan, ce sont les identités fluides, mêlées, jamais uniques ni tranchées. L’auteur utilise l’ironie voire la farce et la suspension du jugement comme armes contre l’« absolutisme du pur », en l’occurrence la violence dite « communaliste » ; Il n’en est point d’autre, roman inaugural de la seconde manière représente l’aboutissement stylistique et conceptuel des œuvres de type réaliste. Le titre est emprunté à un vers de Mira Bai, poétesse mystique médiévale chez qui il renvoie à l’incommensurabilité de Krishna (le vers complet signifie « il n’est nul autre que le divin Krishna »). Ce court roman de 1978 échappe complètement aux principes du réalisme, déconstruisant les catégories de la fable et de ses personnages, et même du langage et de la syntaxe. Mais il pose aussi les fondements d’un mysticisme agnostique, d’un scepticisme qui n’est pas un nihilisme, et qui trace peut-être les lignes d’un nouvel humanisme, en version indienne, héritant et des lumières léguées par la rationalité occidentale et de la mystique classique et dévotionnelle indienne.

Des nouvelles traduites ici, « La splendeur de Maya », « La porte de communication », et à un moindre degré « Nous les Indiens » relèvent de la première veine. « Mon ennemi mortel », « Sahira » et « Compagnons d’errance », de la seconde.

« La gloire de Maya » met en scène une ruelle de Dinga, village natal de l’auteur et décor de Temps passé : la nouvelle offre un portrait de la communauté locale à la fois réaliste et ironique — de même que « Nous les Indiens » déconstruit sans pitié l’imagerie de la communauté indienne dans son ensemble. L’univers des Hindous dans « La gloire de Maya », notamment des femmes avec leur dévotion superstitieuse, leur attachement passionné au Swami, maître spirituel de toute la communauté, est sévèrement décrit. Tous les défauts, aisément érigés en clichés par les autres communautés religieuses, y sont saisis sur le vif, sans complaisance (tabous alimentaires, mépris et en même temps peur et fascination devant les Musulmans, dureté de cœur, obsession de la pureté rituelle, rapport à l’argent, dans un contexte où les castes de prêteurs sont hindoues et leurs victimes généralement musulmanes, finissant souvent dans le surendettement). Maya, le personnage principal, au nom chargé de connotations (maya est le monde de l’illusion mais aussi l’univers créé, visible), est ambiguë, hindoue jusqu’à la caricature et en même temps atypique dans la mesure où son agnosticisme lui vaut la haine de sa propre communauté. Cette présentation sans complaisance des tares de sa communauté religieuse correspond typiquement à ce que Vaid revendique dans son grand roman Temps passé comme la condition préalable à la résolution du difficile problème : comment vivre ensemble dans la différence, comment respecter et véritablement gérer le pluralisme religieux et culturel, fondement théorique de la démocratie indienne, mais qui en pratique est resté depuis la Partition si menacé par les violences intercommunautaires1 ?

Ces textes posent en filigrane la question de l’émergence de la violence : comment se fait-il qu’à un moment donné, à des moments historiquement donnés, un modus vivendi relativement harmonieux fondé sur une interaction quotidienne des deux communautés se transforme en guerre sainte ? Comment se fait-il que l’identité de groupe — groupe unitaire artificiellement homogénéisé sur des principes simplifiés pour la circonstance — prenne le dessus sur les identités plurielles, complexes, relativement cloisonnées, étalées plus encore que hiérarchisées, qui sont le propre du tissu social villageois dans le sous-continent ?

Les réponses données à la première question par de très nombreuses œuvres littéraires sont souvent implicites2, tendant volontiers à mythifier l’« avant » comme une ère de fraternité locale harmonieuse brisée par un agent extérieur (les Anglais, les grands leaders politiques, les intérêts économiques ou politiques de diverses mafias), bref, « l’autre » du village ou de la qasba constituée rétroactivement en microclimat où règnerait l’entente sans ombre d’une même culture partagée. Le début du roman Tamas de Bhisham Sahani, tourné par la suite en feuilleton télévisé, si populaire en Inde qu’il tend à s’imposer comme le roman de la partition, est particulièrement significatif : un malheureux apprenti boucher est payé pour égorger un cochon pour des commanditaires qu’il ne connaît pas, et ce cochon se retrouve le lendemain sur les marches de la mosquée, déclenchant les troubles dans le village…

Krishna Baldev Vaid va sur ce plan à contre-courant de la correction politique qui consiste à nier les tensions préexistantes. Loin de les minimiser3, il leur cherche une explication, et du coup pose la seconde question : comment une identité de groupe artificiellement simplifiée se cristallise-t-elle ? Cette question fait apparaître le fameux « choc des civilisations » comme contingent, dans un espace où la différence des cultures, avec les ajustements à l’autre, peut contribuer à l’épanouissement d’une véritable culture du pluralisme. Rendre ces ajustements moins fragiles revient pour lui à ne pas neutraliser les différences, à en refuser la ségrégation dans l’espace du privé : à tenter de comprendre l’autre comme semblable et différent sans transformer sa différence en analogie. Ce faisant il se démarque subtilement des entreprises de conciliation comme celle d’un Dara Shikoh au dix-septième siècle, après Akbar, figure volontiers remise à l’avant-scène de la réflexion sur la tolérance.

Mettant sans pitié en évidence les tabous les plus profonds et les mieux défendus qui structurent l’identité hindoue en lui construisant un corps pur — dans l’évitement de la souillure du contact sexuel et alimentaire avec l’autre — Vaid les stigmatise explicitement et les fait violer par la plupart des personnages qui ont sa sympathie. Cette violation systématique des tabous illustre une vision de l’identité fluide, très explicite dans Temps passé, qui évoque celle d’économistes comme Amartya Sen et de sociologues comme Khubchandani4. Il théorise en outre cette indétermination de l’identité comme une parade essentielle contre la guerre sainte : car pour tuer il faut avoir des certitudes, être sûr de sa propre identité, une et distincte de celle de l’autre ; sûr que l’autre est ainsi l’ennemi. Le doute sur l’unité et le caractère tranché, distinctif, de sa propre identité, très apparent dans « Mon ennemi mortel », est donc l’assurance de ne jamais être un tueur. La parodie des rites et habitus qui construisent une identité de groupe tranchée correspond à la revendication d’une identité « impure », flagrante dans le grand roman, où seuls les « fous » sont les véritables pacifistes, leur folie consistant à ne pas se laisser agréger aux identités claires et antagonisées du jour. Même dans la nouvelle « La splendeur de Maya », l’héroïne, totalement marginalisée et conspuée pour avoir mangé de la main d’un Musulman, est comparée à Gandhi. Dans le texte hindi, l’intrication des identités hindoue et musulmane passe par les choix lexicaux : termes arabes, persans et sanskrits, certains courants mais d’autres très recherchés, sont coprésents dans toutes les nouvelles.

La folie, qui est à l’horizon de l’identité incertaine typique des personnages de Vaid, correspond non seulement à la possibilité de dénoncer les tabous consacrés par l’hypocrisie sociale, mais à la folie mystique, celle du dîvânâ, fou mystique. Le doute critique et l’élan mystique procèdent chez Vaid d’un même refus des identités tranchées. Par exemple le « je » hésitant, soumis et à la limite de la non-identité dans « Mon ennemi mortel » se trouve confronté à son Autre (autoritaire et sûr de lui comme le mystérieux Autre de Il n’en est point d’autre, mais socialement bien différent, puisqu’il s’agit d’un déclassé vagabond), et à la fin de la nouvelle cet Autre se révèle être un double quasi mystique du narrateur qui le pousse à rejoindre le territoire de la liberté. Ce territoire est représenté comme le lieu où se suspendent les contradictions et les différences, sociales et psychologiques, de sorte qu’un tel univers s’identifie à celui de la libération. Toute la nouvelle est bâtie sur une double opposition : le narrateur et sa femme, le narrateur et son ennemi, la soumission à l’univers social normé en la personne de l’épouse coïncidant avec la haine de l’Autre en la personne du vagabond. La fin s’ouvre sur la résorption des oppositions, avec la tentation de céder à l’appel de l’infini en quittant femme et maison, et en s’unissant à ce double mystérieux qu’est l’ « autre ».

D’une façon plus onirique, la nouvelle « Sahira » présente aussi à travers son narrateur le lien d’une personnalité indécise et de l’appel de la fusion mystique : fusion au « grand vide » qui est aussi le « grand tout », comme le « tout » de l’identité en est aussi le « rien ». La femme, significativement inconnue, innommable et fantasmatique, est représentée comme la « magicienne » (la sahira) seule capable de faire accéder à la libération. On la trouve aussi, avec d’autres figures de passeurs, dans certains épisodes des « Compagnons d’errance ». Cette nouvelle en plusieurs épisodes met en scène fakirs, vagabonds et apparitions fantastiques, qui tous amènent le narrateur à s’interroger sur la libération. Dans ces textes de la veine non réaliste, la neutralisation des oppositions et des différences, souvent spectaculaire quant à la forme et au fond, est une manière chez Vaid d’accéder au « point focal » où s’efface la différence entre ordinaire et extraordinaire, entre plaisir et douleur, entre vie et mort, entre ici et là-bas, entre Il ou Elle et Je, ce point d’où l’on a vue sur « le grand vide », et où le « soi », qui n’est plus ni « il », ni « je », transcende la finitude et les limitations du monde phénoménal — celui de maya, l’illusion.

Cette notion classique en Inde de libération (moksha), fait l’objet chez Vaid d’une ironie ambivalente, parodiée qu’elle est à travers l’absurdité des personnages et des situations où elle émerge et à travers les choix lexicaux : au terme sanskrit de moksha se substitue souvent le persan âzâdî, à celui de shunya qui désigne en sanskrit le vide, celui, arabe, de sifr, le zéro, affectés du reste aussi aux « ratés » des compagnons d’errance5. Ces notions doivent se comprendre dans le contexte de la philosophie classique hindoue, mais aussi de la dévotion mystique médiévale, dont la poétesse mystique Mira Bai fournit la référence constante chez Vaid. De même qu’elle fournit le titre du roman « il n’en est point d’autre », elle alimente le répertoire musical de la vieille Maya dans la nouvelle, et résume celui de la jeune Shila dans « La porte de communication ».

Le discours mystique sous-jacent au fantastique chez Vaid, quelle qu’en soit la dimension parodique, est nettement inscrit dans le contexte culturel indien. Dans ce contexte, l’aspiration au fusionnel, vulgarisée par les Upanishads — dont la théologie négative avec son « ni… ni » est un quasi stéréotype de la description du bien suprême — puis par les spéculations du non dualisme vedantin et les théories esthétiques classiques, est une norme parfaitement acceptée6. La conception du sujet comme « non séparé », ce « soi » ou âtman, qui transcende le « moi » individué, et le rend indissociable du principe cosmique âtman/brahman)7, est sous-jacente à la théorie esthétique classique des émotions poétiques, assurant ainsi l’osmose entre contemplateur, contemplé et contemplation dans le rasa, la saveur esthétique. Le transport esthétique permet ainsi d’accéder au non-manifeste à travers le manifesté, notamment par le rasa de la sérénité, théorisé par Abhinavagupta, qui assimile l’émotion « tranquille » à la libération, moksha. En quoi l’émotion de la sérénité s’apparente au principe suprême, le brahman absolu, objet constant de la quête du narrateur chez Vaid. Il est en effet obsédé de sérénité et de libération, tout en en raillant les artifices, et en obtient souvent l’avant-goût en psalmodiant comme des « mantra » des vers de la poésie mystique médiévale. Or cette poésie elle-même représente la réélaboration par la mystique dévotionnelle populaire de la fusion au principe suprême abstrait. Ces citations, qui ont certes une fonction parodique, n’en constituent pas moins l’intertexte fréquent de la fiction de Vaid, et en font une sorte de mystique agnostique.

L’angoisse de la quête indéfinie du territoire fusionnel chez Vaid s’inscrit donc dans le champ culturel hindou, aussi bien que soufi8 : les fakirs sont des compagnons d’errance privilégiés chez Vaid ; l’épisode du « Tombeau » dans la dernière nouvelle développe un paysage nettement soufi autour de cette réalité en soi étrangère à l’hindouisme qui brûle ses morts. Mais les références indiennes sont chez Vaid croisées avec l’influence de l’existentialisme occidental : l’interrogation sur l’être, la conscience de l’absurde propre à ce courant littéraire influença considérablement cette génération d’écrivains indiens9.

À ce contexte culturel traditionnel et à la fascination pour le fusionnel, on peut aussi donner des explications psychanalytiques et sociales, en lien avec la genèse de l’individu. L’étude de l’enfance en milieu indien, selon les spécialistes de la psychologie sociale Richard Lannoy et Sudhir Kakar, met en évidence un narcissisme primaire qui tend à valoriser la relation fusionnelle et la soumission à l’autorité plutôt que les conduites autonomes : fascination pour un univers où dedans et dehors ne sont pas clairement séparés, où le moi et l’autre ne sont pas constitués en tant qu’individualités distinctes ; fascination pour la fusion cosmique et le renoncement au monde matériel. De telles attitudes procèdent de l’emprise prolongée et intense de la relation fusionnelle avec la mère. D’où une difficulté persistante à se constituer une personnalité autonome et à entrer dans des relations d’adulte. La nouvelle « Nous les Indiens » aborde nettement le lien entre les difficultés conjugales des adultes et les frustrations de leur jeunesse « indienne ». D’où aussi l’angoisse et la mélancolie si caractéristiques du narrateur chez Vaid (« Mon ennemi mortel », « Compagnons d’errance »).

Il oscille entre angoisse, liée au risque de morcellement et de désintégration du moi, et mélancolie d’une part, tentation de l’envol jubilant dans le grand vide et réunion imaginaire à l’Autre inconnaissable d’autre part (« Sahira »). Lannoy10 met cette double postulation en rapport avec la difficulté d’identification du sujet dans un univers où les figures de l’autorité parentale sont multiples et changeantes. Dans la famille étendue en effet, qui dominait la société indienne jusqu’à très récemment, la maisonnée comprend les familles de tous les fils, et pour les enfants, une pluralité de figures d’identification paternelle. En outre, la distribution des rôles sociaux, qui exclut ou limite la compétition individuelle, ne favorise pas les conduites d’autonomie et de responsabilité individuelle auxquelles s’associe la maturité en Occident. D’où la persistance d’un ‘narcissisme primaire’ chez le sujet même adulte et sa facilité à accepter l’autorité d’un maître spirituel (un « gourou ») d’autant plus que ce dernier apparaît comme le passeur capable de le ramener à l’état d’indifférenciation fusionnelle.

Par son incurable mélancolie, sa « Peine sans remède »11, son aboulie refermée sur le silence ou sur le gémissement, le narrateur de Vaid offre la parfaite image du désespéré : un mystique, comme le définit Kristeva dans son étude sur la mélancolie, Soleil noir, indéfiniment en deuil d’une perte qu’il ne peut nommer ni localiser puisqu’elle remonte à la blessure narcissique primaire12. Mais à cette perte et à cette blessure, qui eussent pu rester innommables car elles échappent au domaine du symbolique — au sens analytique du terme — le contexte indien offre un mode d’expression de choix. Les spéculations sur la libération et l’accès au territoire fusionnel, sur lesquelles s’appuient pour les parodier l’écriture de Vaid, l’empêchent de se refermer sur son solipsisme.

La mise en forme des contenus narratifs — ironisation, dissociations, allitérations et répétitions, attentat fréquent contre l’aptitude du système de la langue à saisir l’innommable — invite à voir dans les récits non réalistes comme une tentative réussie de sublimation. C’est donc l’écriture, jouant en outre à plein de l’intertexte culturel indien, particulièrement apte à mettre en scène le territoire du liminal13 et du non séparé, qui prend en charge la résolution de cette blessure primaire. Mais l’écriture n’en est pas que la thérapie : elle aboutit aussi à l’élaboration d’un discours où la pensée indienne, dans sa réflexion ancienne, médiévale et moderne, sur l’indifférencié, contribue originalement à la pensée du sujet et de sa structuration. L’ironie et la parodie, dimension rarement présente dans les lettres hindi14, fait en particulier l’originalité de Vaid : elle lui permet de tenir un discours agnostique et en même temps mystique, de maintenir à la fois le texte culturel parodié et sa négation par le rire, de suspendre le jugement.

Une écriture du suspens, de la dérision, de l’indécidabilité, qui ne se comprend bien que dans son contexte culturel et socio-psychologique. Mais qui, on le pressent dans les récits réalistes15, peut aussi inventer la prose de la résistance aux identités tranchées et simplifiées — reconstruites artificiellement comme pures. Comme celles-ci finissent toujours dans le terrorisme, le style de Vaid peut se comprendre, aussi, comme une forme de résistance au terrorisme, à ce que Rushdie appelait l’absolutisme du pur et de la vérité. Mais une résistance fondée sur l’élaboration (critique, et non destructrice) de l’héritage « dévotionnel ». Ce style n’exclut donc pas, une fois distancé par la conscience et le dire, l’avènement d’un sens de l’histoire, convoquant le réel dérangeant, le regard critique sur le monde social et sur l’intimité du sujet. La reformulation de l’héritage consiste chez Vaid à explorer la subjectivité traditionnelle, négociée par un regard qui conquiert l’extériorité sans renoncer à s’ouvrir sur l’indistinction et l’aspiration au fusionnel.

Annie Montaut

Éditions Caractère, 2002

| 1 | Les heurts entre communautés religieuses entre-temps ont montré à l’évidence les limites du « partage » traumatique mais aussi l’impuissance des réflexions qu’il a suscitées à prévenir la récurrence de la violence. La politisation des crispations identitaires ne s’est pas calmée après l’Indépendance : guerres entre l’Inde et le Pakistan (1965, 1971), violents affrontements à l’intérieur de l’Union Indienne, entre Hindous et Sikhs dans les années quatre-vingts (alors qu’en 1947 Sikhs et Hindous étaient perçus ensemble comme « l’autre » des Musulmans), puis entre Hindous et Musulmans dans les années quatre-vingt-dix, autant d’incidents qui rouvrent périodiquement la blessure de la Partition, et reposent avec insistance la question de ce que certains représentent comme un choc de civilisations. |

| 2 | Pour une vision synthétique de la littérature de la Partition, on peut se reporter à Alok Bhalla, 1994 (reed 1997), Stories about the Partition of India, Delhi, Harpers Colins Publ., Mushirul Hasan, 1995 (réed 1997), India Partitioned, the Other face of Freedom, Delhi, Lotus, 2 vol., Ravikant et Tarun K. Saint, 2000, Memories of Partition, Delhi, Katha, Ritu Menon & Kamla Bhasin, 1998 (réed. 2000) Borders and Boundaries, Delhi, Kali for Women, ainsi qu’aux revues Hindi 3-4 (Memories of Partition, octobre 2000) et IIC Quarterly (Crossing Boundaries, 1997). |

| 3 | Ou de leur opposer l’héroïsme individuel comme par exemple dans A Train for Pakistan de Kushwant Singh, où c’est un Sikh fruste qui se sacrifie pour sauver les réfugiés musulmans. Chez Vaid, l’héroïsme n’est pas valorisé, et le boucher musulman qui sauve la famille du narrateur dans Temps passé est présenté comme très ambigu (violateur potentiel, tueur potentiel). |

| 4 | La notion de « fluid identity » et de « fluid zone » Hindi/Panjabi/Urdu (les trois langues parlées au Panjab et abusivement identifiées aux identités religieuses Hindou, Sikh, Musulman) est théorisée comme concept sociolinguistique par L.M. Khubchandani (1997, Revisualizing Boundaries: a plurilingual ethos, Delhi, Sage). Amartya Sen en développe les implications dans une perspective d’économiste (2001, « The smallness thrust upon us », The Little Magazine 2-3, June, pp. 6-12). |

| 5 | La dimension parodique est particulièrement claire dans la nouvelle « Histoire de renaissances », traduite dans l’ouvrage du même titre publié par Langues et Mondes (2002). |

| 6 | Le non dualisme (advaita : non duel) caractérise le Vedanta (litt. « fin du Veda »), une des écoles de la philosophie les plus populaires chez les écrivains du vingtième siècle. |

| 7 | Pour en savoir plus sur les rapports entre aham et âtman, on peut se reporter à Hulin (1975, Le Principe de l’ego dans la philosophie indienne, Paris, de Boccard), Renou (1978, L’Inde fontamentale, Paris, La Découverte), Biardeau (1975, Théorie de la connaissance et philosophie de la parole dans l’Inde brahmanique, Paris La Haye, Mouton), qui tient compte de cette articulation quand elle note qu’il est difficile de parler d’opposition entre sujet conscient et sujet inconscient. |

| 8 | Le soufisme a été un élément crucial dans l’élaboration de la mystique médiévale et de la poésie dévotionnelle hindi. |

| 9 | Même si, comme le suggère l’auteur lui-même, ce serait un contresens d’interpréter l’angoisse existentielle comme le seul apanage de l’existentialisme et se ses épigones, et de le dissocier, dans son cas, de la tradition indigène qui lui donne une portée et des enjeux assez différents. |

| 10 | Lannoy Richard (1975: The Speaking Tree. A Study of Indian Culture and Childhood, New-Delhi, Oxford University Press), pp. 108-112. Kakar Sudhir (1978: The Inner World: A Psychoanalytical Study of Childhood and Society in India, New-Delhi, Oxford University Press), ce dernier significativement traduit en français aux Editions Fayard sous le titre de Moksha, Le monde intérieur. |

| 11 | L’expression sert de titre à un roman de Vaid de la seconde manière, en hindi (arabisé) Dard lâdavâ (littéralement ‘Douleur irrémédiable’), dont les contenus et le style sont proches de ceux de Il n’en est point d’autre. Elle pourrait servir de titre au premier épisode de « Compagnons d’errance ». |

| 12 | Certainement accusées par le traumatisme de la Partition de 1947. Sur la perte innommable et le deuil indéfini propre au narcissisme, voir le premier chapitre de Kristeva (1986, Soleil noir. Deuil et mélancolie, Paris, Seuil). La blessure originaire et le sentiment de manque consécutif à la perte initiale générant une quête infinie et impossible trouvent une expression magistrale dans l’étonnante nouvelle sans ponctuation « L’objet introuvable » traduite dans Histoire de renaissances. |

| 13 | Les seuils, dans les récits de Vaid (à commencer par la première nouvelle « Sahira ») ont, avec les espaces de passage et de transition, un rôle beaucoup plus important que les lieux déterminés par leur clôture. |

| 14 | Alors que la dimension satirique y est largement représentée. |

| 15 | Temps passé en est une illustration magistrale. Voir l’extrait « Le train de Lahore », publié dans la revue Dédale 14, 2002. |